Ende April in Lindau. Noch herrscht Niedrigwasser am unregulierten Bodensee, und in diesem Jahr liegt der Wasserspiegel ganz besonders tief. Schuld daran sind fehlende Niederschläge in den Wintermonaten. Und weil auch die Schneeschmelze gering ausfallen wird, lässt der jahreszeitliche Anstieg des Wasserspiegels noch etwas auf sich warten. Das verlängert die Saison der Strandrasen. Jedenfalls kann man diese einzigartige Pflanzenformation länger als in anderen Jahren erleben, ohne sich dabei nasse Füsse zu holen. Ihre seltenen Pflanzenarten sind darauf spezialisiert, sich im Frühjahr mit der Blüte und Fruchtentwicklung zu beeilen. Die Reproduktion muss abgeschlossen sein, bevor die Pflanzen für mehrere Monate von Wasser überschwemmt werden. Das Bodensee-Vergißmeinnicht (Myosotis rehsteinern) ist die berühmteste Pflanze der Flutrasen. Seinetwegen werden sie im Frühjahr von Scharen von Spaziergängern aufgesucht.

Vegetationskundliches zu den Strandrasen

Im 19. und 20. Jahrhunder wurden die gegen sommerliche Überflutung gewappneten Pflanzengesellschaften als Besonderheiten erkannt. Damals stellte man fest, dass am Bodensee Pflanzen gemeinsam wuchsen, die sich von ihren allgemeiner verbreiteten Verwandten durch ihre Wuchsweise und ihr Reproduktions-Verhalten unterschieden. Die am weitesten ins Wasser hineinreichende Pflanzengesellschaft beschrieb der Botaniker Erich Oberdorfer 1957 als Deschampsietum rhenanae. Namengebend ist das Süßgras Strand-Schmiele (Deschampsia rhenana), das weltweit nur vom Bodensee bekannt ist. Beinahe sämtliche Charakterarten dieser Vegetation sind heute vom Aussterben bedroht.

Tatsächlich haben es Botaniker immer wieder als Varietät oder Unterart des Sumpf-Vergißmeinnichtes aufgefasst. Der in Bozen lebende Verfasser einer Flora von Tirol Franz von Hausmann beschrieb sie 1854 als Myosotis palustris var. rehsteineri. Mit diesem Namen bezog er sich auf die Schweizer Botaniker Wartmann und Nägeli, die „rehsteineri“ schon zuvor als Epitheton verwendeten. Obwohl man das nirgendwo nachlesen kann, soll angeblich der Schweizer Naturforscher Johann Konrad Rechsteiner (1797-1858) gemeint sein. Er wird manchmal auch „Rehsteiner“ geschrieben. Wenn die letztere Variante zutrifft, wäre der Pflanzename sogar korrekt gewählt. Überwiegend wird das Bodensee-Vergißmeinnicht heute als eigenständige Art unter dem Namen Myosotis rehsteineri Wartm. ex Reut. anerkannt.

Bodensee-Vergißmeinnicht (Myosotis rehsteineri) Dieses Vergißmeinnicht wächst immer noch rund um den Bodensee. Die größten Populationen sind auf Schweizer Seite im Thurgau und am Untersee zu finden. Sonst sind die Bestände stark zurückgegangen. Die Blüte des Vergißmeinnichtes versetzte die Menschen schon immer in Entzücken. Der Botaniker Hausmann pries sie 1856 als „wunderliebliche Teppiche“, Baumann sprach 1911 von den „liebliche (n) Zieren des Seestrandes“ und das „Bayerische Landesamt für Umweltschutz“ nannte sie 1988 gar die „blaue Mauritius unter den Uferpflanzen“. Dabei bleibt die Art angeblich überwiegend steril und vermehrt sich durch Ausläufer. Damit wären die Blüten blosse „Show“.

Das Bodensee-Vergißmeinnicht ist eng mit dem häufigen Sumpf-Vergißmeinnicht (Myosotis scorpioides) verwandt.

Strandling (Littorella uniflora)

Der Europäische Strandling ist bei Lindau zwischen dem Geröll angeschwemmter Steine weit verbreitet. Mit seinen Ausläufern hangelt er sich von Lücke zu Lücke. Er blüht zeitgleich mit dem Vergissmeinnicht, aber sehr sparsam mit jeweils nur einer Blüte an jeder Pflanze. Es ist entweder eine männliche oder eine weibliche Blüte. Damit ist der Strandling einhäusig getrenntgeschlechtig, und er blüht auch nur dort, wo er im Trockenen steht.

Oberflächliche Betrachter könnten den Strandling für ein Süß- oder Sauergras halten. Man muß sich schon tief bücken, um feststellen zu können, dass das nicht richtig ist. Die weit aus den Blüten herausragenden Staubblätter lassen einen dann vielleicht an einen Spitzwegerich denken. Und in der Tat gehört der Strandling zu den Wegerichgewächsen (Plantaginaceae). Mit seinen Vorkommen adelt er den Bodensee für dessen Gewässergute. Der Strandling wächst nur an sehr sauberen und nährstoffarmen Gewässern.

Ufer-Hahnenfuss (Ranunculus reptans)

Auch der Ufer-Hahnenfuss erträgt eine bis zu 4 Monate andauernde Überschwemmung im Jahr. Sein lateinischer Name ist dem des gemeinen Kriech-Hahnenfusses (Ranunculus repens) zum Verwechseln ähnlich. Manchmal kommen beide Arten auch an benachbart gelegenen Standorten vor. Verwandtschaftlich steht der Ufer-Hahnenfuss jedoch dem Flammenden Hahnenfuß (Ranunculus flammula) viel näher. Beide sind an den Blüten kaum zu unterscheiden. Sie haben aber eine ganz unterschiedliche Wuchsweise. Der Ufer-Hahnenfuß breitet sich wie manch ein Gras oder eine Segge mit bogig aufsteigenden Sprossen aus, die an jedem Sprossknoten wurzeln.

Verschwundene Charakterarten der Strandrasen

Einige Charakterarten der Strandrasen haben es nicht bis in die Gegenwart geschafft. Zu ihnen zählen eine Grasnelke (Armeria maritima spp. purpurea) und ein Steinbrech. Beide gelten als Eiszeitrelikte, und da die letzte Eiszeit schon lange vorbei ist, könnte es auch ganz normal sein, dass diese Arten aus unseren Breiten verschwunden sind.

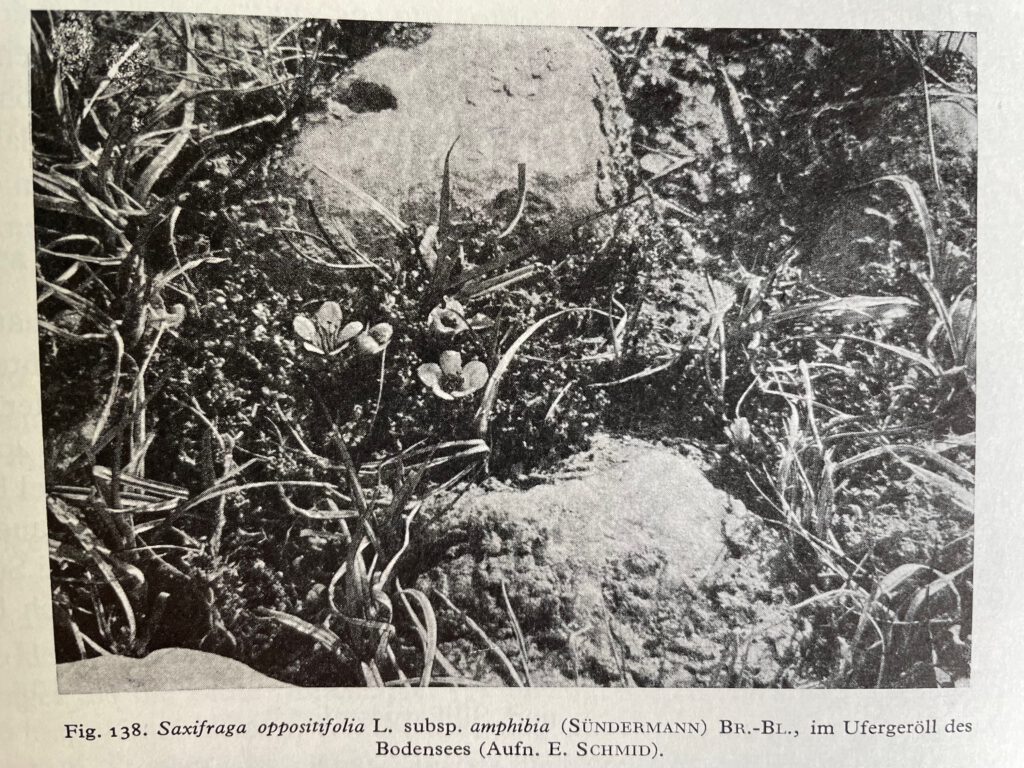

Doch zumindest beim Bodensee-Steinbrech (Saxifraga oppositifolia ssp. amphibia) liegt es an der Zerstörung seiner Lebensräume, die sogar sehr genau dokumentiert ist. Der in Lindau als Gärtner tätige Franz Sündermann (1864-1946) beschrieb den Bodensee-Steinbrech im Jahre 1909, und nochmals wurde er von dem Botaniker Braun-Blanquet neu eingeordnet. Sein heute gültiger Name ist Saxifraga oppositifolia subsp. amphibia (Sünd.) Br.-Bl.. Diese Unterart der sonst nur alpin verbreiteten Hauptart ist weltweit ausgestorben. Am Bodensee wurde sie zuletzt 1978 gefunden. Sündermann schilderte bereits 1909, wie die Bestände bei Wasserburg durch Bebauung erst eingeengt und später vernichtet wurden. In Lindau stellte er 1896 und 1897 auch fest, dass die Überschwemmungs-Toleranz des Steinbrechs seine Grenzen hatte. Die Autoren Megerle (1990) und Bertsch (1941) berichteten davon, wie eines der letzten Vorkommen am Zeppelin-Landeplatz Manzell bei Friedrichshafen vernichtet wurde. Die Pflänzchen fielen den Menschenmassen zum Opfer, die den Starts und Landungen der Zeppeline zwischen 1900 und 1909 beiwohnten.